„Obama zieht Demokraten runter“, titelte die New York Daily News am Morgen nach den Kongresswahlen 2014. Grob übersetzt bedeutet das: „Obamas sinkende Beliebtheit hat dazu geführt, dass die Demokratische Partei beide Kammern des Kongresses sowie die Gouverneure in mehreren Staaten an die Republikaner verloren hat.“ Genauer gesagt hat der Satz folgende politische Bedeutung: „Die gnadenlose rassistische Dämonisierungskampagne der Republikaner war so erfolgreich, dass Obama von vielen Wählern, selbst in seiner eigenen Partei, verachtet wurde.“

Den Mainstream-Medien zufolge driftet das Land entschieden nach rechts und die Republikaner erleben einen Aufschwung, während Obama in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit ein Debakel erwartet.

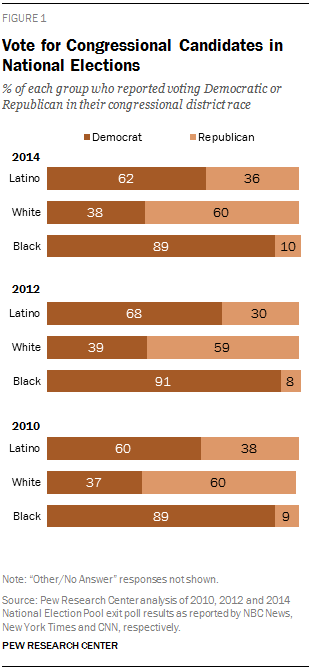

Einiges spricht gegen diese Annahme. Obamas Umfragewerte sind zwar tatsächlich niedrig, aber die des Kongresses sind noch wesentlich niedriger. Neben dem Aufstieg der Republikanischen Partei verweisen die Ergebnisse zahlreicher Volksabstimmungen auf einen Trend zum Wirtschaftspopulismus. Zudem konnten mächtige und extrem wohlhabende Konservative ihren politischen Ansichten anhand von Millionensummen Ausdruck verleihen, nachdem die Obergrenze für Wahlkampfspenden vom Obersten Gerichtshof aufgehoben worden war. Um die Anzahl nichtweißer Wähler zu reduzieren, sind einige Wahlbezirke neu aufgeteilt worden, so dass traditionell links und Mitte-links orientierte Wählerschichten ausgegrenzt werden.

Nur bei zwei der elf Senatswahlen konnten die demokratischen Kandidaten eine deutliche Mehrheit erlangen. Die Republikaner dominierten die Gouverneurswahlen, und in industriell geprägten Bundesstaaten im Mittleren Westen wie Illinois, Michigan und Wisconsin gewannen ausgesprochen arbeitnehmerfeindliche Kandidaten. Dennoch befürworteten die Wählerinnen und Wähler in fünf Bundesstaaten Volksentscheide zur Erhöhung des Mindestlohns – selbst in jenen Bundesstaaten, in denen die Demokratische Partei die Wahlen verlor.

Sowohl im Kongress als auch im Obersten Gerichtshof, in dem fünf erzkonservative vier moderaten Richtern gegenüberstehen, wird Obama eine starke Mehrheit gegen sich haben. Seine Probleme mit der Republikanischen Partei und den Bevölkerungsgruppen, um die beide Parteien wetteifern, haben jedoch wenig mit Politik zu tun. Obama möchte seine kriegerische Politik gegen den selbsternannten Islamischen Staat fortsetzen, eine zentristische (neoliberale) Innenpolitik verfolgen und den Finanzsektor nach der Rezession vor einem erneuten Niedergang bewahren. Das ist nicht die Art von Politik, die die Konservativen auf die Barrikaden bringt. Dennoch sind die nunmehr gestärkten republikanischen Kongressabgeordneten im Begriff, beim ersten Anzeichen eines Alleingangs Obamas ein Amtsenthebungsverfahren in die Wege zu leiten.

In Wahrheit geht es bei den Rivalitäten zwischen Demokraten und Republikanern bezüglich der Wahlen, Legislative und Judikative um zwei politische Themen: erstens den Einflussgrad von Gewerkschaften und damit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Politik, und zweitens die Frage, ob die Regierung Maßnahmen zum Ausgleich früherer rassistischer Ungerechtigkeiten durchsetzen soll und darf. Der Widerstand gegen Gewerkschaften zieht sich durch beide Parteien und umfasst auch die Mehrheit der demokratischen Parteispitze, die sich dem Neoliberalismus, der Fortsetzung der militärischen Präsenz der USA im Mittleren Osten sowie dem von Unternehmen dominierten Status quo im Allgemeinen verpflichtet fühlt. Die Parteispitze wünscht sich zwar Unterstützung durch die Arbeiterschaft und ethnischen Minderheiten, steht mit diesen jedoch offenbar nicht in Verbindung und unterstützt sie nicht mit konkreten Maßnahmen.

Die wenigen demokratischen Kandidaten, die ihre Differenzen gegenüber den Republikanern deutlich gemacht und sich auf Obamas Seite gestellt haben, wurden auch gewählt. Es bleibt jedoch unklar, ob dies tatsächlich der Grund für ihren Erfolg war. Die demokratische Parteispitze wird diese Möglichkeit wahrscheinlich nicht einmal in Erwägung ziehen.

Die Ausnutzung der weißen Angst

Der Großteil der Linken betrachtet Obamas Vorsicht und seine zahlreichen Kapitulationen gegenüber der Rechten als Verrat an der Basis. Diese Sichtweise ist durchaus gerechtfertigt. Seine offensichtliche Passivität angesichts ungebremster Angriffe von rechts hat ihn für Wechselwähler sicherlich nicht attraktiver gemacht. Die Unterstützung für seine Gesundheitsreform nimmt zwar zu, aber diese Reform hängt von Profiten der Industrie ab und wird mittels einer schwerfälligen Bürokratie umgesetzt. Die Fehler dieser Bürokratie nutzt die die Republikanische Partei aus, die kategorisch gegen ein öffentliches Gesundheitswesen ist.

In der Analyse der Schwächen Obamas werden die aggressiven rassistischen Untertöne der Debatten über seine Politik häufig heruntergespielt. Dieser Rassismus kennzeichnete bereits die Diskussion über seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten im Jahr 2008. Um rassistische Ressentiments zu bedienen, die Obama mit seinen Wahlerfolgen teilweise durchbrochen hatte, werfen ihm Republikaner jetzt immer wieder eine unrechtmäßige Machtaneignung und Verschwörung vor. Die erneute Verwendung einer rassistischen Sündenbock-Rhetorik im Mitte-rechts-Spektrum kommt den Rechtsradikalen zugute, die immer zahlreicher werden: gewalttätige Einwanderungsfeindlichkeit, eine Zunahme des Waffenbesitzes, rassistische Angriffe auf das Wahlrecht, eine positive Bezugnahme auf die Konföderierten Staaten von Amerika und eine dramatisch ansteigende Inhaftierungsrate. Am verhängnisvollsten ist dabei die Zunahme der Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und Latinos im ganzen Land, die für die Beamten zumeist folgenlos bleibt.

Diese Phänomene hängen ohne Frage mit den derzeitigen Versuchen der Republikaner zusammen, die Ängste weißer Amerikaner auszunutzen, und zwar zu einem Zeitpunkt, da die Zahl nichtweißer Einwohner der USA bald diejenige weißer Einwohner übersteigen wird. Für den Fall, dass Obama Einwanderern ohne Papiere einen befristeten Aufenthaltsstatus gewähren sollte, drohen die Republikaner ausdrücklich damit, Obama zu stürzen, die Regierung stillzulegen und ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Dabei ignorieren sie die Tatsache, dass die Zahl der Inhaftierungen und Abschiebungen unter Obama einen neuen Höchststand erreicht hat. Die Agenda der Republikaner hat wenig mit konkreter Politik zu tun, sondern zielt vor allem darauf ab, Obamas Regierung in den Schmutz zu ziehen. Den durch die Wahlen erreichten Machtzuwachs werden sie gezielt dafür nutzen. Dabei gehen sie noch einen Schritt weiter, als nur die sozialstaatlichen Errungenschaften des New Deal zurückzunehmen. Die Republikaner haben die von den sozialen Bewegungen der 1960er und 70er Jahre erkämpften politischen und gesellschaftlichen Veränderungen im Visier. Dies rührt aus dem Ärger darüber, dass ein großer Teil der Wählerschaft in vorherigen zwei bundesweiten Wahlen mit dem „Weiße-zuerst“-Paradigma gebrochen hat. Konservative sind nun darauf versessen, diese Entwicklung um jeden Preis umzukehren. Diese Phänomene hängen ohne Frage mit den derzeitigen Versuchen der Republikaner zusammen, die Ängste weißer Amerikaner auszunutzen, und zwar zu einem Zeitpunkt, da die Zahl nichtweißer Einwohner der USA bald diejenige weißer Einwohner übersteigen wird. Für den Fall, dass Obama Einwanderern ohne Papiere einen befristeten Aufenthaltsstatus gewähren sollte, drohen die Republikaner ausdrücklich damit, Obama zu stürzen, die Regierung stillzulegen und ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Dabei ignorieren sie die Tatsache, dass die Zahl der Inhaftierungen und Abschiebungen unter Obama einen neuen Höchststand erreicht hat. Die Agenda der Republikaner hat wenig mit konkreter Politik zu tun, sondern zielt vor allem darauf ab, Obamas Regierung in den Schmutz zu ziehen. Den durch die Wahlen erreichten Machtzuwachs werden sie gezielt dafür nutzen. Dabei gehen sie noch einen Schritt weiter, als nur die sozialstaatlichen Errungenschaften des New Deal zurückzunehmen. Die Republikaner haben die von den sozialen Bewegungen der 1960er und 70er Jahre erkämpften politischen und gesellschaftlichen Veränderungen im Visier. Dies rührt aus dem Ärger darüber, dass ein großer Teil der Wählerschaft in vorherigen zwei bundesweiten Wahlen mit dem „Weiße-zuerst“-Paradigma gebrochen hat. Konservative sind nun darauf versessen, diese Entwicklung um jeden Preis umzukehren.

Niedrigste Wahlbeteiligung seit dem Zweiten Weltkrieg

Die Zwischenwahlen zeichnen sich generell durch eine niedrige Wahlbeteiligung aus, was der Republikanischen Partei zugutekommt. Deren Basis ist zwar kleiner, geht aber regelmäßig wählen. Als die Umfragen eine Wiederholung des republikanischen Wahlerfolgs von 2010 vorhersagten, hatten die Demokraten eine schwere Entscheidung zu treffen. Sie hätten auf eine starke Unterstützung Obamas setzen, den Rückhalt ihrer Basis stärken und so für eine höhere Wahlbeteiligung sorgen können. Diese Basis aus organisierten Arbeitnehmern, Stadtbewohnern, Studierenden und Berufstätigen hat Obama, wie auch die überdurchschnittlich vielen Stimmen von Sympathisanten der Demokratischen Partei, zweimal zum Sieg verholfen. Stattdessen wurde Obamas Politik im demokratischen Wahlkampf entweder überhaupt nicht unterstützt oder versucht, sich von ihr zu distanzieren. Die Partei kannte die Meinungsumfragen, nach denen unentschiedene Wähler Obamas Gesundheitsreform zwar nicht mögen, im Allgemeinen aber den durch diese Maßnahme gewährleisteten Versicherungsschutz befürworten.

Dieser Widerspruch ist ein unmittelbares Ergebnis der von der Rechten ständig wiederholten Kritik an der Gesundheitsreform, dieses stelle eine Vereinnahmung individueller Wahlmöglichkeiten durch eine übermächtige Regierung dar – genauer gesagt durch den dämonisierten Regierungschef. Obwohl sich die Demokratische Partei der Auswirkungen dieser republikanischen Kampagne bewusst war, reagierte sie leise und zögerlich, statt das Zerrbild in Frage zu stellen. Dies führte zu einer Akzeptanz der Logik der Rechten, sodass die Demokratische Partei die rassistische Diffamierung ihrer eigenen Führung faktisch verteidigte und ihre Kernwählerschaft sich selbst überließ.

Die Vorstellung, unter Weißen herrsche Konsens, hat sich in der amerikanischen Politik so stark durchgesetzt, dass sie selbst im Mitte-Links-Spektrum nahezu selbstverständlich geworden ist. Für Demokraten, die konservativer sind als Obama (also die Mehrheit der gewählten Politiker und parteiinternen Strategen) ist diese Vorstellung eines „weißen Konsenses“ das politische Verbindungsstück zwischen der Privatwirtschaft, auf deren finanzielle Unterstützung sie angewiesen sind, und den sogenannten „Reagan-Demokraten“, also denjenigen Arbeitern, die entgegen ihrem sonstigen Wahlverhalten bei den Wahlen 1972 und 1984 massenhaft für die Republikanische Partei stimmten. Obwohl ihre größte Stärke in einem schwarzen demokratischen Präsidenten besteht, halten diese rechtskonservativen Demokraten es nach wie vor für notwendig, den Rassismus ihrer Gegner weitgehend zu billigen, als ob ihnen dies die Anerkennung durch unentschiedene Wähler und durch die Mächtigen bescheren könne.

Diese Hoffnung bewahrheitete sich nicht: Die Wahlergebnisse zeugen nicht von der Wiedergewinnung verloren gegangener Stimmen durch die Demokratische Partei, sondern von der resignierten Wahlenthaltung großer Teil ihrer Stammwählerschaft. Insgesamt haben 64 Prozent der weißen Männer für die Republikanische Partei gestimmt. Bei den Volksentscheiden für Gesetzesinitiativen fand jedoch tatsächlich ein politischer Seitenwechsel statt: Die Mehrheit der Wähler stimmten für Initiativen, die der Politik der Republikaner zuwiderliefen und links von Obamas gemäßigtem Ansatz einzuordnen sind. Zu nennen sind hier vor allem die Referenden zur Erhöhung des Mindestlohns, die ausgerechnet in Bundesstaaten erfolgreich waren, in denen gleichzeitig die Republikanische Partei die Kongresswahlen gewann. In mehreren republikanisch dominierten Bundesstaaten erteilten die Wähler den religiösen Sozialkonservativen eine Abfuhr, indem sie die Marihuana-Legalisierung befürworteten.

Dieser scheinbare Widerspruch fügt dem Argument, konservative, traditionelle Amerikaner („middle Americans“) würden gegen ihre eigenen Interessen stimmen, einen neuen Aspekt hinzu. Sowohl die Wähler als auch die Nichtwähler haben Obama und den demokratischen Amtsinhabern und Kandidaten eine Abfuhr erteilt. Aber die Wahlergebnisse sprechen nicht dafür, dass Wechselwähler, die für republikanische Kandidaten stimmen, diese Partei auch an der Regierung sehen möchten oder sich mit der konservativen Koalition identifizieren, die den Kern ihrer Parteibasis ausmacht. Selbst in den Vereinigten Staaten merken die Arbeitnehmer, dass ihr Lebensstandard sinkt und sie weniger Freiheiten als früher haben. Wenige von ihnen interessieren sich für das Laissez-Faire-Programm der Partei; sie kümmern sich eher darum, wie viel Essen sie im Kühlschrank haben. Für sie hat das Recht, Marihuana zu konsumieren Vorrang gegenüber dem Vorhaben der Republikaner, die sozialkonservative Politik der 1950er Jahre wiederzubeleben. Auf die Politik der Republikaner im Kongress werden diese politischen Prioritäten jedoch leider keinen Einfluss haben.

Die Republikanische Partei profitiert zudem massiv von der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes aus dem Jahr 2010, die Obergrenze für Wahlkampfspenden aufzuheben. Dieser Beschluss öffnete Tür und Tor für Konzerne und private Geldgeber, die die Medien mit (Negativ-)Werbung geradezu überfluten.

Die Wahlbeteiligung war so niedrig wie seit 72 Jahren nicht mehr. Die überwiegende Mehrheit der Wahlberechtigten sah schlichtweg keinen Sinn darin, zur Wahl zu gehen. Es lässt sich eine tiefgreifende Entfremdung vom Wahlprozess und von jeglicher Beteiligung der Öffentlichkeit am Regierungsgeschäft feststellen. Davon profitieren die Republikaner, in deren Augen die Demokratie tendenziell ein Hindernis auf dem Weg zur Macht darstellt. Sie sind sehr darum bemüht, den Zugang zu Wahlen für einkommensschwache und nichtweiße Wähler einzuschränken.

Wählerunterdrückung – eine Strategie der Republikanischen Partei

Zusätzlich zur allgemeinen Entfremdung hatte die Wählerunterdrückung einen erheblichen Einfluss auf die Wahlergebnisse. Der Politikwissenschaftler Michael P. McDonald umriss verschiedene Formen, die bei den jüngsten Wahlen angewandt wurden:

• Fast sechs Millionen vorbestrafte Personen durften aufgrund von Gesetzen, die bei Vorstrafen den Ausschluss von Wahlen vorsehen, nicht wählen. Bei drei von sieben wichtigen Senatswahlen sowie bei den Gouverneurswahlen in Florida überstieg die Anzahl der vom Wahlrecht ausgeschlossenen Straftäter die Anzahl der Stimmen, die zum Wahlsieg führten.

• In denjenigen Bundesstaaten, in denen die Wähler aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen Ausweisspapiere vorlegen mussten, fiel die Wahlbeteiligung nach Angaben des US-Bundesrechnungshofs um durchschnittlich 4,4 Prozentpunkte niedriger aus.

• Mit dem Argument, dass diese Verfahren zu Wahlfälschungen führten, wurde in einigen Staaten zudem das Recht auf vorzeitige Stimmabgabe und Stimmabgabe per E-Mail eingeschränkt.

Der Enthüllungsjournalist Greg Palast schrieb für „Al Jazeera America“:

In 27 Bundesstaaten haben zumeist republikanische Wahlvorsteher ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, das eine massive Säuberung der Wählerlisten zur Folge haben könnte. Millionen von Wählern, insbesondere Schwarze, hispanische und solche asiatischer Herkunft sind potenziell betroffen. In mindestens einem hart umkämpften Bundesstaat wurden bereits zehntausende Wähler von den Listen entfernt […]. Im Zentrum dieser Wählerlistenbereinigung steht das Interstate-Crosscheck-Programm, mit dem eine Liste mit knapp sieben Millionen Namen erstellt wurde. Nach offiziellen Angaben handele es sich dabei um unzählige Betrüger, die nicht nur in zwei oder mehr Bundesstaaten registriert seien, sondern dort tatsächlich jeweils an denselben Wahlen teilgenommen hätten – eine Straftat, auf die zwei bis zehn Jahre Gefängnisstrafe stehen. […] Die Crosscheck-Liste von mutmaßlichen Mehrfachwählern wurde mittels eines Datenabgleichs für rund 110 Millionen Wählern aus den teilnehmenden Bundesstaaten erstellt. […] Die Listen der drei Bundesstaaten (Georgia, Virginia und Washington) sind voller Namen wie Jackson, Garcia, Patel oder Kim, die unter überwiegend demokratisch wählenden Minderheiten üblich sind. Tatsächlich stehen in diesen 27 Bundesstaaten sowie im Bundesstaat Washington (der an dem Crosscheck teilnahm, aber entschieden hat, die Ergebnisse nicht zu verwerten) einer von sieben Afro-Amerikanern im Verdacht, doppelt gewählt zu haben. Dasselbe gilt für einen von acht asiatisch-amerikanischen und einen von acht hispanischen Wählern. Obgleich sie nicht so gefährdet sind wie Angehörige von Minderheiten, laufen auch weiße Wähler – einer von elf – Gefahr, aus den Wählerlisten gestrichen zu werden.

Der Oberste Gerichtshof war unmittelbar daran beteiligt, diese Wählerunterdrückung zu ermöglichen. Durch seine Entscheidung im Fall Shelby County/Alabama vs. Holder höhlte er 2013 den Voting Rights Act (Wahlrechtsgesetz) von 1965 aus, einen hart erkämpften Meilenstein der Bürgerrechtsbewegung. Das Gericht setzte mit seiner Entscheidung faktisch die Freigabe-Klausel außer Kraft, nach der sich Bundesstaaten mit einer langen Geschichte rassistischer Diskriminierung Wahlrechtsänderungen vorab vom Bund genehmigen lassen müssen.

Der kaum zu begründende Vorwurf eines weitreichenden Wahlbetrugs ist jedoch nur eine Waffe im Arsenal der Republikanischen Partei. Ihr Wahlkampf spiegelte die Bandbreite ihres politischen Spektrums wider. So bestand ihre Antwort auf den wirtschaftlichen Rückgang in der Rhetorik eines völlig freien Marktes, also in der Forderung nach Steuersenkungen und der Einschränkung staatlicher Dienstleistungen, sowie in Angriffen auf Gewerkschaften. Um die religiöse Rechte zu stützen, verdammt die Republikanische Partei Wissenschaft, Abtreibungsrechte, gleichgeschlechtliche Ehen und jegliche Reglementierung von Waffenbesitz – obwohl sie sich damit bei ihrem libertären Flügel zunehmend unbeliebt macht.

All diese Positionen haben eine rassistische Komponente. Eine harte neoliberale Linie verschärft die Verelendung der Armen, unter denen sich überproportional viele Schwarze, Latinos und andere people of color befinden. Dasselbe gilt für Beamte, deren Gewerkschaften in immer mehr Bundesstaaten ihr Recht auf Tarifverhandlungen verloren haben.

Der republikanische Griff nach der Macht

Jede dieser Positionen bedient die verschiedenen Segmente der republikanischen Stammwählerschaft – kleine Unternehmer, sozial absteigende Weiße, Waffenfanatiker (von denen es viele gibt) und vor allem fundamentalistische Kirchenmitglieder. Dieses Spektrum wird lose von einem gemeinsamen Gefühl der Unsicherheit und rassistischer Ressentiments zusammengehalten. Jenseits dieser Basis beruht die Strategie der Republikaner teilweise auch auf der leeren Behauptung eines Konservatismus, der über die Klassengrenzen hinausreiche.

Drei Faktoren erschweren ihren beständigen Griff nach der Macht. Erstens haben sie beschlossen, sehr stark auf eine Wählerschicht zu setzen, deren Obsessionen sich immer weiter von den Bedürfnissen der übrigen Bevölkerung entfernen. Die religiöse Rechte ist stark, aber gleichzeitig auch zunehmend isoliert, da die die sozial-libertäre Tendenz der Gesellschaft gegenwärtig erstarkt. Von den geburtenstarken Jahrgängen der Nachkriegszeit bis zur Jahrtausendwendegeneration haben immer weniger Amerikaner ein Problem mit dem offenen Ausleben von Sexualität, ethnischer Integration und dem Recht der Individuen, für sich selbst zu definieren, was das Streben nach Glück bedeutet.

Einige dieser Freigeister fühlen sich zu dem libertären Flügel der Republikanischen Partei um Ron und Rand Paul hingezogen. Die Koalition aus Libertären, Fundamentalisten und Militaristen wird jedoch umso brüchiger, je mehr die religiöse Rechte die lokalen Organisationen der Partei mit ihrer sozialkonservativen Agenda dominiert. Dies stellt ein besonders dringliches Problem dar, da sich die Parteiführung in Wirklichkeit nicht Jesus Christus oder der Idee der „rassischen Reinheit“ verschrieben hat, sondern allein von der Gier nach materiellem Wohlstand getrieben ist.

Ein zweiter gegenläufiger Faktor ist das Beharren der Partei darauf, dass der freie Markt – aller Erfahrung zum Trotz – alles richten wird. Durch Angriffe auf die Sozialhilfe und die Besteuerung mittlerer Einkommen und kleiner Unternehmen hat die Republikanische Partei dafür gesorgt, dass die wohlfahrtstaatlichen Programme des New Deal nicht mehr als essenzielle Funktion des Staates gelten. Nun steigt die finanzielle Unsicherheit der Arbeiternehmer mit mittleren Einkommen rapide, und viele sind bereits verzweifelt. Ob sie nun nach links oder weiter nach rechts driften – das politische Vertrauen dieser republikanischen Wählerschicht ist erschüttert.

Angst vor einem schwarzen Planeten

Der dritte und für die Partei verhängnisvollste Faktor besteht in der unausweichlichen Verwirklichung ihrer uralten Angst: Die Zahl der nichtweißen Einwohner ist dabei, die der weißen Bevölkerung zu übersteigen. Das Einwanderungsthema droht, die Republikanische Partei zu kippen. Indem sie Feindseligkeit gegenüber Latinos schürte, die einen enormen Teil der arbeitenden Bevölkerung und einen wachsenden und zunehmend entschiedeneren Wählerblock darstellen, ist die Parteispitze auf gewalttätige Einwanderungsgegner zugegangen. Jetzt könnten die Republikaner auf lange Sicht in einer Zwickmühle stecken. Von Afroamerikanern sind sie bereits vollkommen entfremdet. Und die von der Partei versprochenen marktliberalen Lösungen haben für aufstrebende Einwanderer aus dem Globalen Süden nur wenig Anziehungskraft, da ein sozialer Aufstieg für diese nationalen Minderheiten aufgrund des auf ihnen lastenden rassistischen Stigmas, das von der Republikanischen Partei gefördert wird, kaum möglich ist.

Das könnte nach hinten losgehen, sollte der demographische Wandel den „weißen Konsens“ weiter in Frage stellen. Die radikale Rechte hat mehr Einfluss auf die republikanische Führung, als die meisten Beobachter zugeben. Das von ihr verbreitete Narrativ eines „Rassenkriegs“ ergänzt ihre klassenbasierten Angriffe auf die Arbeitnehmerschaft. Die Frage ist, ob der Rekurs auf die rassistische Identifikation mit der Nation (d. h. dem System) seine historische Wirkungsmacht behalten wird. In dem Augenblick, in dem sich ethnische und nationale Minderheiten ihrer steigenden Zahl und potenziellen politischen Stärke bewusst werden, steigt das Risiko, sie als Sündenbock zu gebrauchen.

Die Arbeitnehmer, die zunehmend auf die Kosten reagieren, die der Neoliberalismus sie zu zahlen zwingt, werden immer stärker auf der Basis von Klasse polarisiert. Die republikanischen Appelle an den weißen Konsens lassen sich in einer Situation, in der sich die am stärksten Betroffenen immer besser organisieren und damit zwar auf einer Seite der rassistischen Spaltungslinie anfangen, sich aber nicht segregieren lassen, einfacher als falsche Versprechen entlarven. Trotz dieser düsteren Prognose konnten die Republikaner die Demokratische Partei einstweilen schwächen, und eine Menge gewählter Amtsträger werden es sich und ihren Freunden und Angehörigen nun gut gehen lassen können. „Dafür haben sie uns gewählt!“, wird das Motto ihres politischen Handelns sein. Ob dies der Wahrheit entspricht oder nicht, wird nichts an ihrer Entschlossenheit ändern, Obama für seine Wiederwahl zu bestrafen. Dass sie ihn erfolgreich aus Washington vertreiben, ihn also wie angedroht seines Amtes entheben, ist unwahrscheinlich, und selbst wenn sie erfolgreich sein sollten, wäre der Kampf um das Weiße Haus für sie weder eine sichere noch eine schmerzlose Angelegenheit.

Demokratische Partei: Immer schön Spuren verwischen

Aber haben die Republikaneren dieses Jahr eigentlich wirklich gewonnen? Oder haben die Demokraten einfach nur dafür gesorgt, dass sie unmöglich verlieren konnten? Die vorherrschenden Themen in der Diskussion um die Wahlergebnisse sind die Ernüchterung über Obama und das Versäumnis der Demokratischen Partei, weiße Arbeitnehmer anzusprechen. Dieses Versäumnis wird angeblich durch die Anbiederung der Partei an Wählerschichten aus sozialen Bewegungen, die in die Kategorie „Sonderinteressen“ fallen, noch verschlimmert.

An diesem Argument ist einiges wahr. Viele Wähler sind enttäuscht von Obama, zwar nicht unbedingt so sehr, dass sie nunmehr gegen ihn sind, aber doch genug, um bei der Wahl zu Hause zu bleiben. Die Parteispitze scheint die arbeitende Bevölkerung tatsächlich wie Anziehpuppen zu behandeln, die sich jeweils mit denjenigen Sorgen oder Vorurteilen bestücken lassen, für deren vorgebliches Verständnis man Politikberater bezahlt.

Falsch ist jedoch die Behauptung, dass die führenden Demokraten in der Regel auf alle außer die Mächtigen hören. Im Wesentlichen besteht ihre Botschaft an ihre Stammwähler darin, dass diese in den sauren Apfel beißen und geduldig sein mögen, um die „Mainstream“-Wähler nicht zu verschrecken, die für den Sieg über die andere Seite nötig seien. Einerseits sind sich die Demokraten bewusst, dass progressive Rhetorik bei vielen Wählern aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Milieus gut ankommt. Andererseits sehen sie aber, dass hochqualifizierte Berufstätige und Arbeiter mit hohen und mittleren Einkommen dazu neigen, rechts zu wählen, und bekommen Panik, finanzielle Unterstützung und die Stimmen von Weißen an die Republikaner zu verlieren. Aus Sicht der Demokraten erscheint dieses breite Spektrum von mehrheitlich weißen, männlichen Wählern aus verschiedenen Klassen als undifferenzierte, rechte Masse, die sie einst, in besseren Zeiten, ihr eigen nennen konnten.

Doch damit fangen die Probleme der Partei erst an. Die Demokraten haben keine Ahnung, wie groß die Unterschiede sind zwischen denen, die zu dem einen Prozent gehören und denen, die Teil der 99 Prozent sind. Oder zwischen den ethnischen und den Klasseninteressen eines „weißen“ Arbeiters. Möglicherweise begreifen sie, dass es klug wäre, sich für die Forderungen der Arbeiterschaft oder die von eingewanderten Arbeitern, Städtebewohnern, Frauen sowie Schwulen und Lesben einzusetzen. Dabei achten sie jedoch genau darauf, dies nur gegenüber diesen jeweiligen Wählerschichten zum Ausdruck zu bringen.

Kurz gesagt graut es ihnen davor, die megareichen Spender abzuschrecken, die wiederum Steuern für Reiche und die Einschränkung ihrer Geschäfte befürchten. Deshalb vermeiden die Demokraten die Diskussion über die Umverteilung von Reichtum und gerechte Besteuerung. Sie setzen auf Wähler, die auf soziale Dienste, Gewerkschaften und einen gleichen Zugang zum Recht für alle angewiesen sind, aber gleichzeitig wollen sie nicht mit ihnen identifiziert werden. Sie sehen, wie die republikanische Partei ihnen haushoch überlegen ist und sind davon überzeugt, dass sie sich durch Nachahmung schützen können. So verschenken sie den einzigen wirklichen Trumpf, den sie in der Hand haben.

Diese Wahlen haben auch die Grenzen der Taktik der Demokraten aufgezeigt, nur auf die Wähler aus einer einzigen sozialen Bewegung zu setzen, in diesem Fall die Wählerinnen. Frauen neigen nach wie vor dazu, demokratisch zu wählen, aber dies spiegelt nur die andauernd starke Unterstützung schwarzer Frauen wider. Weiße Frauen hingegen haben nicht wenig dazu beigetragen, dass dieses Jahr die Republikaner gewonnen haben. Ein interessantes Beispiel ist die Senatswahl in North Carolina, einem traditionell republikanischen Bundesstaat, in dem die „Moral Mondays“ genannten Massendemonstrationen stattfinden, die überwiegend aus der schwarzen Community heraus organisiert werden. Die demokratische Kandidatin Kay Hagan bekam zwei Prozentpunkte weniger als Thom Tillis. Hagan war amtierende Senatorin und wurde von den Demokraten finanziell und organisatorisch stark unterstützt. Sie war eine klassische demokratische Zentristin und weigerte sich sogar zuzugeben, dass sie Obama gewählt hatte. Tillis wurde bis an die Grenze des Möglichen durch den republikanischen Strippenzieher Karl Rove und die milliardenschweren rechten Koch-Brüder unterstützt. Allein die Stimmenaufschlüsselung für die weißen Wählerinnen ergibt 37 Prozent für Hagan und 57 Prozent für Tillis. Die weißen Wählerinnen haben überwiegend für die republikanischen Kandidaten gestimmt, und zwar unabhängig von deren Geschlecht.

Ein weiteres unvorhergesehenes Problem war das Aufkommen urbaner Konservativer. Ihre Präsenz spiegelt die Gentrifizierung von Stadtteilen wider, die bisher als sicher vor den Republikanern galten. So besiegte der rechte Millionär und Gouverneurskandidat den demokratischen Amtsinhaber in einem innerstädtischen Bezirk Chicagos, seit Generationen eine Bastion der demokratischen Partei. Es ist nicht unüblich, dass ein konservativer republikanischer Kandidat, der in einem gesamten Bundesstaat antritt, mit Hilfe stadtnaher Stimmen gewinnt, wie auch in diesem Fall geschehen; aber dass ein solcher Kandidat in Chicago derart Furore macht – das gab es noch nie.

Die Demokraten müssen Vieles überdenken, und es sieht so aus, als ob sie dies tun werden, ohne sich mit dem Weißen Haus abzusprechen. Den bisherigen Erfahrungen nach zu urteilen, wird dabei nichts Gutes für sie herauskommen.

Demokraten auf der Suche nach einer Politik ohne Risiko

Es bleibt abzuwarten, ob demokratische Strategen die Riesenausnahme in diesem Szenario zur Kenntnis nehmen: Kalifornien. Die Wahlergebnisse im größten Bundesstaat der Nation wichen entschieden von denen im Rest des Landes ab (obwohl es in den nördlichen Nachbarn Oregon und Washington State auch etwas anders aussah). Unter Führung von Gouverneur Jerry Brown gewann die Demokratische Partei hier jedes Amt, das den gesamten Bundesstaat betrifft. Beide Senatorinnen und 38 der insgesamt 53 Mitglieder des Repräsentantenhauses sind Demokraten.

Die in einem Volksentscheid angenommene Proposition 47 stellt einen Meilenstein in der Infragestellung des „Krieges gegen die Drogen“ und der massenhaften Inhaftierung vor allem schwarzer und brauner Menschen dar. Mit der Gesetzesänderung gelten Drogenbesitz und andere gewaltlose Straftaten nicht mehr wie bisher als Schwerverbrechen, sondern nur noch als Vergehen. Dies führt zur Entlassung von tausenden von Straftätern aus den Gefängnissen. Außerdem werden Gelder für Wohnungsvermittlungsprogramme zur Verfügung gestellt. Eine weitere Änderung besteht in der nunmehr bestehenden Möglichkeit der Strafmaßverkürzung für dreifache Wiederholungstäter, die nach den bisherigen gesetzlichen Vorschriften lebenslängliche Strafen zu verbüßen hatten.

Dies ist ein echter Durchbruch im gegenwärtigen politischen Klima. Die riesige Anzahl amerikanischer Bürger hinter Gittern wird endlich herausgefordert, indem Familien und Freunde von Gefängnisinsassen durch ihre hohe Wahlbeteiligung die Zügel dieses außer Kontrolle geratenen Systems an sich reißen. Dies wird Folgen haben für das Land, die Wiederbelebung der Wählerstimme als demokratisches Mittel und die Aussichten der Demokratischen Partei.

Obama scheint bereit zu sein, während seiner letzten beiden Amtsjahre wenigstens politische Gesten in Richtung seiner Basis zu machen. Obgleich die meisten demokratischen Funktionäre sich davor gescheut haben, die Gegenseite herauszufordern, sind Auseinandersetzungen über die Einwanderungspolitik, den Klimawandel und die Netzneutralität bereits im Gange. Sollte Obama seine Pläne tatsächlich wahrmachen, dann bleibt abzuwarten, ob seine Partei ihm folgen wird. Sie sollte das bereits aus rein pragmatischen Gründen tun, denn diese Themen sind für zahlreiche Wählerinnen und Wähler von großer Bedeutung, und die Republikaner haben sich zu weit vorgewagt, als dass sie einen Rückzieher machen könnten. Indem sie hier eine klare Haltung einnehmen, könnten die Demokraten Anti-Einwanderungs-Krakeeler, wissenschaftsfeindliche Spinner und große Medienkonzerne verärgern. Aber in ihrer endlosen Suche nach einer risikofreien Politik könnte die demokratische Parteiführung ihren möglichen Sieg am Ende doch noch in eine Niederlage verwandeln.

Der Weg vor uns und die Rolle der Linken

Die Republikaner haben für die nächsten zwei Jahre eine klare Mehrheit in der Legislative, und sie werden versuchen, sich damit eine Grundlage für die Präsidentschaftswahl 2016 zu schaffen. Der derzeit wahrscheinlichste Kandidat ist George W. Bushs jüngerer, klügerer Bruder Jeb. Aber es wird nicht einfach sein, diesen Kandidaten den Wechselwählern zu verkaufen, die keine guten Erinnerungen an „W“ haben und politischen Dynastien gegenüber misstrauisch sind. (Dieses Misstrauen wird auch Hillary Clintons Wahlkampf betreffen.) Um an nicht-weiße Wähler zu appellieren, werden sie sich aus ihren Reihen einen Vizepäsidentschaftskandidaten aussuchen, der selbst einer Minderheit angehört. In der Hoffnung, dass diese Bevölkerungsgruppen in ihrer Sehnsucht nach finanziellem Aufstieg über die bisherige Einwanderungspolitik der Republikaner hinwegsehen, werden sie auch in den nächsten lokalen Wahlen versuchen, Asiaten und Latinos für sich zu gewinnen. Allerdings wird das Unverständnis, das die Republikaner immer dann an den Tag legen, wenn sie nicht zu, für oder über Weiße sprechen, angesichts ihrer Politik kaum zu verbergen sein.

Wie Obamas Wiederwahl nach dem letzten Sieg der Republikaner 2010 gezeigt hat, bedeutet deren gutes Abschneiden nun nicht automatisch, dass sie 2016 leichtes Spiel hätten. Das größte Problem der Demokraten ist, Obamas Basis für einen Kandidaten zu begeistern, der das gleiche zentristische (oder ein schlimmeres) Programm hat, aber ohne die symbolische Attraktivität eines Underdogs mit Street Credibility antritt. Hillary Clinton ist genau so eine Kandidatin, sie würde loyale Demokraten anziehen. Man sollte indes nicht vergessen, dass sie 2008 daran gescheitert ist, eine relevante Anzahl von Stimmen aus sozialen Bewegungen des linken demokratischen Wählerspektrums oder aber Wechselwähler für sich zu gewinnen. Die Möglichkeit eines organisierten Vorstoßes der Linken in den Vorwahlen scheint vielversprechend, doch ein wirtschaftspopulistischer Kandidat müsste es mit einer zu ihr oder ihm in Frontstellung gehenden Bourgeoisie aufnehmen.

Sollte sich die demokratische Führung wie die Labour Party in Großbritannien aufgrund der großzügigen Versprechen der Wall Street von den Gewerkschaften lossagen, würde sie sich allerdings ins eigene Fleisch schneiden. Immerhin gehören die Lehrer- und Dienstleistungsgewerkschaften zu den größten Geldgebern der Partei. Bezahlte Politikberater, die einen kalkulierten Sieg auf der Grundlage einer stetigen Verschiebung nach rechts anstreben, sind jedoch dazu prädisponiert, die Unterstützung der Arbeiterschaft als Klotz am Bein zu betrachten. Das oben beschriebene Szenario bietet der US-amerikanischen Linken zwar nicht viel, aber doch etwas Spielraum. Angesichts des derzeitigen Zustandes der Linken sollte man jedoch ehrlicherweise nicht allzu viel von ihr erwarten. In diesem Fall ist die die Linke aber immerhin breiter angelegt als kleine Grüppchen, und sie ist inhaltlich auch klarer definiert als die vagen progressiven Sympathien, die Teile der Öffentlichkeit hegen. Allgemein lassen sich drei Formen unterscheiden (wie in meiner RLS-NYC-Studie „Kartographie der Linken“ beschrieben): progressive soziale Bewegungen, die politische Linke und die akademische Linke. Innerhalb dieser Formen gibt es unterschiedliche Strömungen mit gegensätzlichen Herangehensweisen an die politische Praxis, die die bitteren Erfahrungen des Niedergangs, Aufstiegs und noch tieferen Niedergangs der Linken seit dem Zweiten Weltkrieg und nach Ende des Kalten Krieges widerspiegeln.

Das oben beschriebene Szenario bietet der US-amerikanischen Linken zwar nicht viel, aber doch etwas Spielraum. Angesichts des derzeitigen Zustandes der Linken sollte man jedoch ehrlicherweise nicht allzu viel von ihr erwarten. In diesem Fall ist die die Linke aber immerhin breiter angelegt als kleine Grüppchen, und sie ist inhaltlich auch klarer definiert als die vagen progressiven Sympathien, die Teile der Öffentlichkeit hegen. Allgemein lassen sich drei Formen unterscheiden (wie in meiner RLS-NYC-Studie „Kartographie der Linken“ beschrieben): progressive soziale Bewegungen, die politische Linke und die akademische Linke. Innerhalb dieser Formen gibt es unterschiedliche Strömungen mit gegensätzlichen Herangehensweisen an die politische Praxis, die die bitteren Erfahrungen des Niedergangs, Aufstiegs und noch tieferen Niedergangs der Linken seit dem Zweiten Weltkrieg und nach Ende des Kalten Krieges widerspiegeln.

Eine Strömung lehnt Wahlen als Strategie oder Taktik ab. Ihre Vertreter erwarten eine Revolution und glauben, dass jede Praxis, die nicht zur Revolution aufruft, ein Zugeständnis an den Kapitalismus darstellt. In einigen Fällen bevorzugen sie einfach direkte Aktionen, die sie als wirkungsvolle oder sogar praktische Alternative zu Wahlkämpfen ansehen. Ob sie im Verhältnis zur übrigen Linken nun klein oder groß sind: Durch ihre völlige Abstinenz von der elektoralen Arena verschenken sie politischen Einfluss.

Eine andere Strömung betrachtet Wahlen als mehr oder weniger wichtige Taktik, aber nur wenn dabei von den Demokraten unabhängige Parteien eine Rolle spielen. Wie die erstgeannte Strömung sehen ihre Vertreter ebenfalls keinen Unterschied zwischen der Demokratischen und der Republikanischen Partei. Sie neigen dazu, sich selbst zu marginalisieren, und sind damit zufrieden, frei vom Makel der beiden großen Parteien zu sein. Sie wollen von den Massen entdeckt werden, und einige von ihnen arbeiten sehr hart daran, dieses Ziel zu erreichen.

Eine dritte Strömung erachtet Wahlkämpfe der Demokratischen Partei als Jagdgrund für die Linke. Einige ihrer Vertreter begreifen Wahlkämpfe als eigenständiges strategisches Feld, andere nicht, aber alle sehen einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Parteidinosauriern. Ihr Anliegen besteht darin, jeden politischen Spielraum zu nutzen, der dadurch entsteht, dass viele fortschrittlich denkende Menschen ihre Interesse vertreten und politisch handeln, innerhalb oder außerhalb der großen Arenen.

Das Problem, mit dem diese Strömung zu kämpfen hat, ist die Linke selbst. Es mangelt ihr an Konzentration, Koordination und an den organisatorischen Mitteln, um ihre Anstrengungen zu intensivieren. Da die Bedingungen für eine politische Offensive derzeit rapide Gestalt annehmen, stellt dies ein dringliches Problem dar. Aber immerhin: Die Bewegungen zur Erhöhung des Mindestlohns, zur Bekämpfung der Klimakrise und zur Beendigung der epidemisch um sich greifenden Polizeigewalt nehmen allmählich Massencharakter an. Etabliertere Kräfte mit organisatorischen Ressourcen und Geld sind ebenfalls aktiv und werden, unabhängig von ihrer traditionellen Politik, eine Rolle spielen.

Möglicherweise wird das Mitte-rechts-Lager um Clinton vor 2016 in demokratischen Kampagnen und Veranstaltungen herausgefordert werden. Unterstützer des sozialistischen Senators von Vermont, Bernie Sanders, und der progressiven Anti-Wall-Street-Senatorin aus Massachusetts, Elizabeth Warren, sind bereits dabei, eine wirtschaftspopulistische Plattform zu erstellen. Sie machen sich keine Illusionen über ihre Chancen gegen den von der Parteiführung ausgewählten Kandidaten, sei es Hillary Clinton oder ein anderer Zentrist, begrüßen aber die Möglichkeit, linke Positionen bundesweit zu artikulieren. Angesichts der Instabilität der rechts und in der Mitte positionierten Ausrichtungen sowie der immer sichtbarer werdenden Unzufriedenheit verbessern sich die Aussichten auf ein landesweites Publikum.

Um den aktuellen politischen Anforderungen gerecht zu werden, müssen die tatsächlichen – nicht die von uns gewünschten – Kapazitäten der linken Kräfte bewertet und entwickelt werden. Niemand kann garantieren, dass die Überbleibsel eines langen Winters rechtzeitig beseitigt werden können, bevor der günstige Moment wieder vorbei ist. Aber jetzt geht es um mehr; die Aktivisten aus vielen Teilen der Linken müssen stärker miteinander in Kontakt treten, zusammenkommen, sich auf eine gemeinsame Richtung einigen und damit unter die Menschen gehen.

In dieser Situation ist das, was Republikanern und zentristischen Demokraten als Schwäche gilt, eine der größten Stärken der Linken: die Entrechteten zu repräsentieren. Wenn eine Bevölkerungsschicht auf dem Vormarsch ist, dann ist es diese Gruppe. Sie wird durch soziale Beziehungen kontrolliert, die ihre Nützlichkeit fürs Profitmachen überlebt haben, aber dennoch die gesellschaftlichen Hierarchien weiterhin von oben nach unten prägen. Wirkliche demokratische Macht liegt in diesen unteren Schichten der Arbeitnehmerschaft und an ihren „Schnittstellen“ mit anderen Bevölkerungsgruppen. Anders gesagt stellen diese Gruppen den Teil der Bevölkerung dar, der mit „Spektakel“-Kampagnen am wenigsten anfangen kann. Wenn sie sich organisieren, brechen sie die Regeln.

Sollte es der Linken gelingen, bei Wahlen eine selbstbewusste Kraft zu werden, könnte sie in beinahe beliebig vielen Auseinandersetzungen das Zünglein an der Waage sein. Dies wird nicht möglich sein, ohne die politische Konfrontation mit einigen skrupellosen und schwer bewaffneten Feinden zu suchen. Aber viele Uhren ticken, und einige von ihnen sind Zeitbomben.