Dieser Beitrag ist Teil unserer Artikelreihe „Am Rande des Abgrunds: eine progressive Agenda für die Biden-Ära“.

Der Militärhaushalt in den Vereinigten Staaten ist seit Jahrzehnten unantastbar: Der Aufrechterhaltung der US-Hegemonie darf schließlich nichts in die Quere kommen. Während andere Haushaltsausgaben oft erbittert umkämpft sind und alle möglichen Gesetzesvorlagen sich zu einem politischen Spielball entwickeln können, ist der jährliche National Defense Authorization Act (NDAA) der Inbegriff von Überparteilichkeit, die der Präsident dann absegnet.

Aber 2020 war ein untypisches Jahr, und es endete untypisch. Die COVID-19-Fallzahlen waren ein zweites Mal nach oben geschnellt, aufstandsähnliche Antirassismusproteste erschütterten das Land – und Präsident Trump legte gegen das NDAA ein Veto ein. Das war eindeutig rassistisch motiviert. Ihm passte die im Militärhaushalt vorgesehene symbolische Geste nicht, mit der Stützpunkte mit konföderierten Namen umbenannt werden sollten. Außerdem bestand er selbstherrlich auf der Entfernung des Rechtsschutzes für Online-Plattformen, auf dessen Grundlage die Unternehmen Beiträge zensieren können – seine zum Beispiel.

Aus ganz anderen Gründen drohte dann eine parteiübergreifende Minderheit von Senator*innen unter der Führung von Bernie Sanders damit, Trumps NDAA-Veto nicht von einer Zweidrittelmehrheit überstimmen zu lassen und aufrechtzuerhalten. Mit der Drohung sollte eine Abstimmung über die 2000-Dollar-Konjunkturschecks erzwungen werden. Letztendlich aber wurden beide Maßnahmen am Neujahrstag von großen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat abgelehnt. Das Pentagon erhielt seinen 740-Milliarden-Dollar-Haushalt, und der amerikanischen Bevölkerung wurde inmitten steigender COVID-19-Fallzahlen wichtige wirtschaftliche Hilfe vorenthalten.

Gegen das NDAA hatten Präsidenten seit 1961 nur fünfmal ein Veto eingelegt. Bei den meisten lag es an Meinungsverschiedenheiten bei der Mittelzuweisung. Das letzte Mal hatte es Präsident Barack Obama im Jahr 2015 gemacht. Er wollte damit die Ausgabenobergrenzen sowohl für militärische als auch für nicht-militärische Ausgaben aufheben. Die Republikaner wollten unbedingt nur Ersteres tun. Dabei hatte Obama für ausgeprochen hohe Militärausgaben plädiert.

Trumps Veto hat eines bewirkt. Endlich ist der Militärhaushalt, der jahrelang wegen des lähmenden Konsenses im Kongress unantastbar war, Teil der politischen Debatte geworden. Vielleicht kommt deshalb über parteiübergreifende Mehrheiten hinweg ein politischer Prozess in Gang, der über symbolische Einwände gegen das NDAA hinausgeht und es wie jeden anderen Vorschlag behandelt – und nicht wie bis dato wie einen sakralen Gegenstand, der buchstäblich um jeden Preis durchgewunken wird.

Die beiden Versuche, die Pentagon-Finanzierung zu verzögern, spiegeln die gegensätzlichen Absichten in den Trump-Jahren wider, die unhaltbar gewordene militarisierte Weltunordnung wieder überschaubar zu machen. Im rechten Spektrum ist aus dem neokonservativen Konsens der reaktionäre Wunsch geworden, den in den letzten Jahrzehnten zurückgedrängten Rassismus und die Gewalt gegen alle anderen wiederzubeleben. Links kämpft die progressive Bewegung für die Umverteilung des grotesk ungleich verteilten Reichtums und damit für das Gemeinwohl im Land.

Hier scheiden sich zwar die Geister. Gleichwohl besteht die Gefahr, dass Biden einfach den Weg zurück zum Status quo vor Trump sucht und – ohne die US-Militärpolitik einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen – blind seinem Wahlkampfmotto „build back better“ folgt. Aber genau dieser Status quo ist es, der zu Trump geführt hat. In einer Zeit andauernder, sich verschärfender Krisen, die gründliche Prioritätenverschiebungen im Bundeshaushalt nach sich ziehen müssten, hat er keinen Bestand.

Deshalb muss eine organisierte Linke die strategischen Konfliktlinien suchen, entlang derer sie auf kurze Sicht auf Kürzungen der Militärausgaben drängen kann. Langfristig geht es darum, die Grundlagen für einen umfassende Umbau der US-Politik zu erreichen, mit einer Abkehr von Militarismus und imperialer Dominanz in der Welt hin zum sozialen und ökologischen Wiederaufbau.

Das wahre Gesicht der Macht

Rhetorisch hat Trump mit vielen militärpolitischen Normen gebrochen, die über die Parteien hinweg Gültigkeit hatten, indem er sich völlig widersprüchlich äußerte und verhielt. Im Wahlkampf 2016 bezeichnete er die Irak-Invasion als „die schlimmste Entscheidung, die je getroffen wurde“ und kritisierte George W. Bush wiederholt dafür, den Krieg verpfuscht zu haben. Er verhöhnte den verstorbenen Senator John McCain und dessen Kriegseinsatz. Häufig soll er Soldaten als „Verlierer“ und „Trottel“ verunglimpft haben. Dennoch konnte er bei ziemlich genau 40 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung auch in der Wahl 2020 seine ausgesprochen hohen Beliebtheitswerte halten.

Trump machte 2016 Wahlkampf mit einer gemischten Botschaft. Er kritisierte das militärische Abenteurertum der USA und betrieb später den Abzug der in Afrika, dem Nahen Osten und Deutschland stationierten Truppen – meist gegen den parteiübergreifenden Widerstand im Kongress. Aber er hatte nie wirklich die Absicht, die Kriege zu beenden. Wenn er von der Beendigung der Kriege sprach, meinte er in der Regel die Beendigung des Risikos, das sie für amerikanische Leben bedeuteten. Mit seiner „America First“-Rhetorik äußerte er zwar Skepsis gegenüber Militäreinsätzen. Aber sie war auch voller Verachtung gegenüber dem Leben von Menschen aus den, wie er sie nannte, „Dreckslochländern“ des globalen Südens. Trump feierte offen amerikanische Gewaltbereitschaft – und -anwendung: Er genehmigte Truppenaufstockungen im Irak, sorgte für massive Drohnenangriffe in Somalia und ließ seelenruhig die „Mutter aller Bomben“ in Afghanistan abwerfen. Ohne äußeren Anlass gab er den Befehl zur Ermordung des iranischen Generalmajors Qassim Suleimani, was die USA Anfang 2020 an den Rand eines Krieges mit dem Iran brachte. Als ihm sein gutes Verhältnis zu einem „Killer“-Autokraten wie Putin vorgehalten wurde, gab Trump die berühmt gewordene Antwort: „Wir haben eine Menge Killer. Denken Sie, unser Land ist so unschuldig?“

Gleichwohl unterschied sich die Militärpolitik der Vorgängerregierungen nicht in dem Maße von der Politik der Trump-Administration. Ja, Trump hat sich offener mit rechtsgerichteten autoritären Führern wie Modi in Indien und Netanjahu in Israel verbündet. Aber das machte nur die seit langem bestehende Tradition der Beziehungen zu repressiven Regimen wie Saudi-Arabien deutlich, wenn es für das Geschäft, insbesondere für Waffenverkäufe, gut war. Trump hat offen praktiziert, was von der politischen Elite über alle Parteien hinweg lange Zeit verschleiert wurde: Mit US-Militäraktionen soll oft nur das reibungslose Funktionieren des von den USA dominierten globalen Kapitalismus gewährleistet werden. Dies geschieht auf Kosten der Selbstbestimmung von Menschen auf der ganzenWelt. Sie sind einem im Grunde kolonialen Verhältnis zu multinationalen Konzernen unterworfen, die von der Ausbeutung ihrer Ressourcen und Arbeitskraft profitieren. Der Krieg selbst ist eine Industrie mit privaten Auftragnehmern, die von jedem neuen Einzelposten für „Verteidigung“ im Bundeshaushalt profitieren.

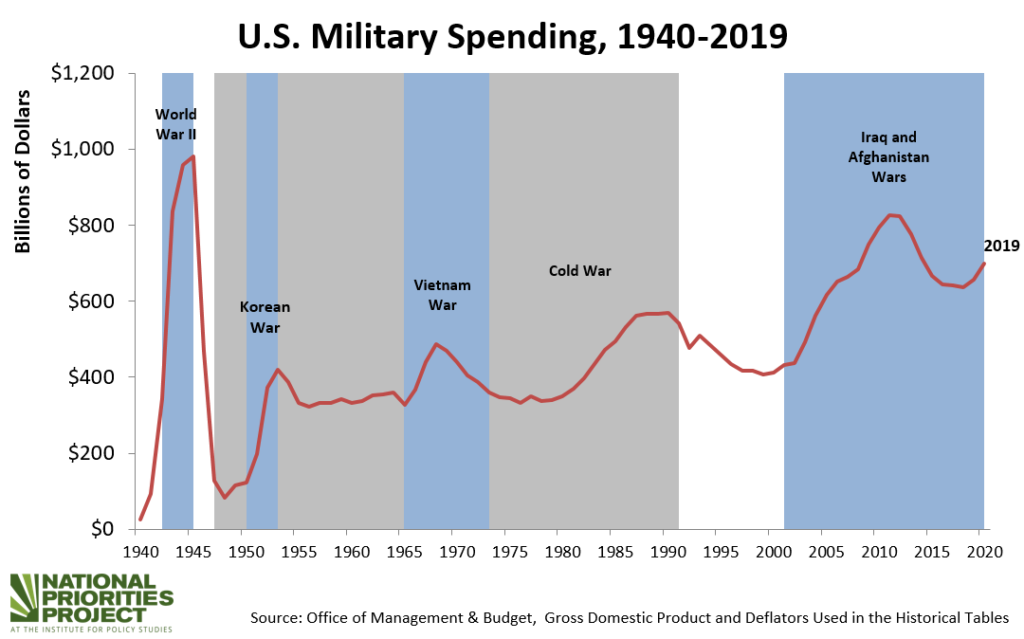

Trumps Rhetorik war offen imperialistisch, wenn es darum ging, sich die Ressourcen anderer Länder mit Gewalt anzueignen. Seine Regierung sorgte in jedem seiner Amtsjahre für massive Ausgabenerhöhungen. Das Pentagonbudget stieg um fast 100 Milliarden Dollar von Trumps Amtsantritt 2017 bis zu seinem Ausscheiden vier Jahre später. Auch wenn sie Trumps Rücksichtslosigkeit anprangerten, stimmten die meisten Demokrat*innen im Kongress jedes Jahr für die Erhöhung des Militärhaushalts.

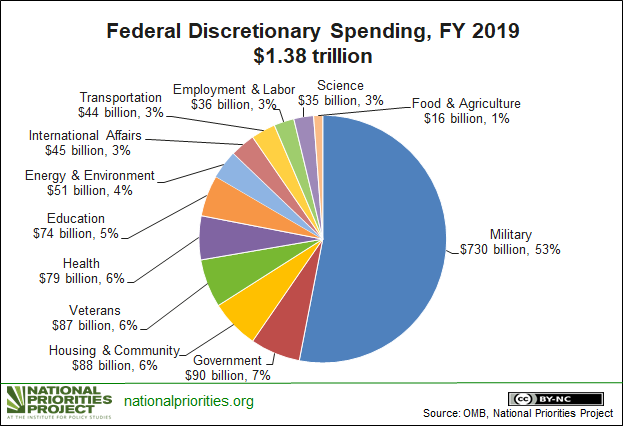

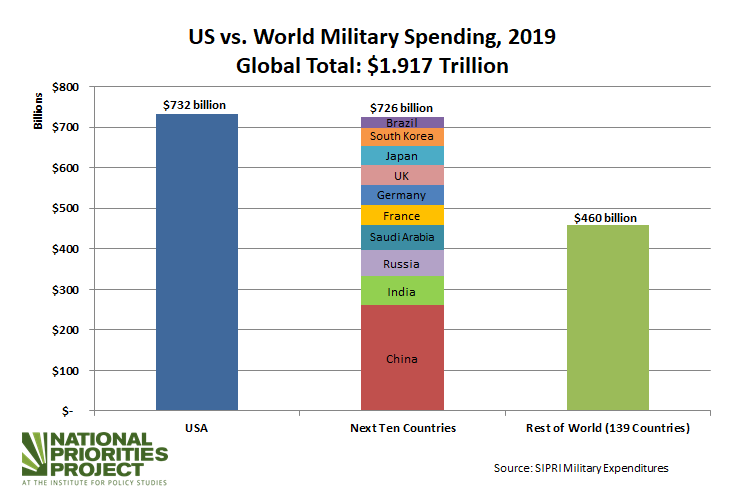

Inflationsbereinigt ist das aktuelle Militärbudget von 740 Milliarden Dollar für 2021 höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte der USA seit dem Zweiten Weltkrieg, mit Ausnahme der Höhepunkte in den Irak- und Afghanistankriegen. Die enorme Summe beträgt mehr als die der nächsten 10 Staaten mit den höchsten Ausgaben zusammen und macht fast 40% der gesamten Militärausgaben auf dem Planeten aus. 53 Prozent des diskretionären Haushalts, den der Kongress jedes Jahr bewilligt, – mehr als die Ausgaben für öffentliche Gesundheit, Bildung, Transport, Wohnungsbau und saubere Energie zusammengerechnet – gehen in die Kriegsführung.

Diese Entwicklung hatte schon vor Trump begonnen. Etwa die Hälfte des Militärbudgets fließt an private Unternehmen wie Boeing, Lockheed Martin und Raytheon, die von lukrativen Verträgen zum Bau der Kriegsmaschinerie profitieren, während weniger als ein Viertel an die Truppen in Form von Sold, Unterkunft und Leistungen geht. Etwa 150 Milliarden Dollar fließen in den Unterhalt von über 800 ausländischen Militärstützpunkten, die regionale Spannungen anheizen und eigentlich vermeidbare Kriege auf der ganzen Welt erst möglich machen. Die endlosen Kriege im Irak und in Afghanistan dienen als Rechtfertigung für eine Erhöhung der Pentagon-Ausgaben um 70 Milliarden Dollar. Dabei fließt nur die Hälfte dieser Summe in diese Konflikte.

Die menschlichen Kosten von all dem sind unabsehbar. Mindestens 800.000 Menschen wurden durch direkte Kriegsgewalt im Irak, in Afghanistan, Syrien, Jemen und Pakistan getötet, die überwiegende Mehrheit von ihnen Zivilisten. Viele weitere sind durch die Zerstörung von Infrastruktur wie Krankenhäusern gestorben, und noch viel mehr wurden verletzt oder verkrüppelt. Amerikas Kriege nach dem 11. September 2001 haben mindestens 37 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben und damit die größten Fluchtbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst, das waren so viele Menschen wie die gesamte Bevölkerung Kanadas oder alle Einwohner des Bundesstaates Kalifornien.

In vielerlei Hinsicht kann Trump als authentischer Ausdruck einer seit Jahrzehnten priorisierten Ausgabenpolitik gelten. Sie sorgt(e) für die enorme Militarisierung der Grenzen, der Polizei und ganzer Gesellschaften. Gleichzeitig machte sie den ungeheuer großen Reichtumstransfer von unten nach oben an wenige Milliardäre erst möglich.

Zurück zur Normalität?

Die Biden-Administration hat mehrmals den Wunsch geäußert, dass Amerika wieder „die demokratische Welt anführt“ und eine Rückkehr zu einer Weltordnung versprochen, die sich auf eine auf liberale Werte basierende Interventionspolitik stützt. Dabei ist dieser Status quo brüchig. Es bleibt deshalb abzuwarten, ob Biden mit Trumps Militärpolitik tatsächlich bricht, oder ob er sie fortsetzt. „Space Force“, eine von Trumps haarsträubenden Unternehmungen, bleibt uns wahrscheinlich erhalten. Sie wurde für dieses Jahr mit 15 Milliarden Dollar budgetiert – fast die Summe, mit der die Obdachlosigkeit in den USA beseitigt werden könnte.

Unter Obama weiteten die USA ihre Kriege auf sieben Staaten aus: Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, Somalia, Syrien und Jemen. Im Kampf gegen den „Terrorismus“ waren US-Kampfeinheiten seit 2018 in mindestens 14 Staaten eingesetzt. In 80 Staaten betreiben die USA „Antiterrorismus“-Aktivitäten. Viele von Bidens Kabinettsmitgliedern waren bereits in der Obama-Regierung vertreten. Sie sind Teil des staatlichen Verwaltungsapparates und kollektiv bekannt als „The Blob“. Sie sind bereit, ähnliche Rollen dort einzunehmen, wo sie vor vier Jahren aufgehört haben. Einige dieser Leute haben die höchst militaristische Politik der Obama-Regierung geprägt, wie der Außenminister Tony Blinken mit der katastrophalen Intervention in Libyen. Im Unterschied zur Trump-Regierung könnten sie sich aber gezwungen sehen, den desaströsen Krieg im Jemen zu beenden. Andere erzielten bemerkenswerte Erfolge, wie die stellvertretende Außenministerin Wendy Sherman mit dem Iran-Atomabkommen. Es muss wiederbelebt werden, damit wenigstens eine Chance besteht, den von Trump angerichteten Schaden wiedergutzumachen. Dabei drängt sich die Frage auf, ob die ehemaligen Obama-Beamt*innen ihre Ansichten von damals in der heutigen Welt nach Trump überdenken wollen.

Ob der Militärhaushalt schrumpfen oder weiter wachsen wird – darüber senden Biden und seine Berater*innen gemischte Signale aus. Kathleen Hicks, die für das Amt der stellvertretenden Verteidigungsministerin nominiert wurde, hat die Möglichkeit langfristiger Budgetkürzungen durch eine Verschiebung der militärischen Prioritäten in Betracht gezogen, indem weniger Kriegsschiffe und Atomwaffen bestellt werden. General a.D. Lloyd Austin, Bidens Verteidigungsminister, hat sich nicht öffentlich zu seinen politischen Präferenzen geäußert. Aber er war Vorstandsmitglied des Waffenherstellers Raytheon, einem der größten Profiteure von Verträgen mit dem Pentagon. Der Drehtür-Effekt (das Wechseln von Amtsträgern zu Unternehmen und umgekehrt, Anm. d. Ü.) verzerrt seit langem die Prioritätensetzung bei den Militärausgaben. In der Tat haben viele hochrangige Mitglieder des Verteidigungsministeriums direkte Verbindungen zur Industrie. Die Hardlinerin Victoria Nuland, die für den Posten der Staatssekretärin für politische Angelegenheiten nominiert ist, fordert zur Wahrung des militärischen Vorsprungs gegenüber Russland „robuste Verteidigungsbudgets“ und neue Waffensysteme.

Unabhängig von der persönlichen Auffassung einzelner Entscheidungsträger*innen werden aus dem nationalen Sicherheitsestablishment immer wieder neue Gründe für eine Erhöhung der Militärausgaben vorgebracht. Höhere Ausgaben zu fordern, liegt für Regierungsbeamt*innen offenbar in der Natur der Sache.

Großmächtekonflikt

Ende 2018 forderte die parteiübergreifende National Defense Strategy Commission den Kongress auf, jährlichen Erhöhungen des Pentagon-Budgets um drei bis fünf Prozent oberhalb der Inflationsrate zuzustimmen. Damit würden die Ausgaben bis 2024 fast eine Billion Dollar betragen. Zu den vorgebrachten Gründen gehört ein angeblich drohender „nationaler Sicherheitsnotstand“, möglicherweise im Zusammenhang mit einem offenen Krieg mit China oder Russland.

Der parteiübergreifende Konsens, wonach der „Großmächte“-Konflikt eine gefährliche militärpolitische Dimension in sich trage, besonders in Bezug auf China, hat sich schon vor Jahren herausgebildet. Mit entscheidend war dabei Chinas relativ schnelle wirtschaftliche Erholung von der globalen Finanzkrise 2008. Die Obama-Regierung vollzog in dem Bemühen, China einzudämmen, einen „Schwenk nach Asien“ mit der militärischen Aufrüstung rund um den Pazifischen Ozean und das Südchinesische Meer. Dies legte den Grundstein für Trump und die Verschärfung der Spannungen. Zur Begründung führte ein Memorandum zur nationalen Sicherheitsstrategie im Jahr 2017 die Rückkehr des „Wettbewerbs der Großmächte“ an, womit das weitere Wachstum des US-Militärs gerechtfertigt wurde.

Antichinesische Rhetorik und nicht mehr der scheinbar endlose „War on Terror“ ist nun die treibende Kraft hinter den Forderungen nach einer Erhöhung des Militärhaushalts. In jedem Amtsjahr von Trump stießen die verlangten Höchstsummen im NDAA auf die überwältigende Zustimmung in beiden Parteien, letztens die Bereitstellung von Milliarden für die „Pacific Deterrence Initiative“. Trump machte in seinen öffentlichen Äußerungen die COVID-19-Pandemie zur fremdenfeindlichen Waffe und China zum Sündenbock. Dies diente zur Ablenkung vom Versagen der Regierung in der Gesundheitspolitik. Aber auch Biden macht sich diese Rhetorik gern zu eigen. Die neue Regierung mag vielleicht weniger auf Kriege setzen. Aber alles deutet darauf hin, dass Bidens militärisches und außenpolitisches Kabinett den wachsenden Druck zur Konfrontation verstärken wird.

Top-Militärs definieren China und Russland als „Beinahe-Konkurrenten“ der USA, denen mit Konfrontation begegnet werden müsse. Aber dabei muss betont werden, dass der militärische Fußabdruck der USA sehr viel größer ist als von jedem anderen Staat der Erde. Die jährlichen Ausgaben des Pentagons sind fast dreimal so hoch wie das Militärbudget Chinas und mehr als zehnmal so hoch wie das Russlands. Im Vergleich zu den mehr als 800 Militärstützpunkten der USA in Übersee hat Russland nur etwa 21. China besitzt einen Stützpunkt in Übersee, und zwar in Dschibuti. Im Pentagon wird spekuliert, China arbeite an der Errichtung zusätzlicher Militärbasen in Übersee. Aber selbst wenn dies zutrifft, betreiben die USA bereits 29 Stützpunkte allein auf dem afrikanischen Kontinent. Offiziell wird die US-AFRICOM-Präsenz damit begründet, dass auf dem Kontinent ein Gegengewicht zum Einfluss Russlands und Chinas nötig sei. Aber die Rolle, die das US-Militär dort wirklich spielt, bleibt undurchsichtig. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die US-Intervention bei der Terrorismusbekämpfung versagt und sogar zu einem Anstieg der Gewalt beiträgt. Unabhängig von der Wahrnehmung der Machtentfaltungsinteressen Chinas wird sein militärisches Bedrohungspotential stark übertrieben, während die US-Reaktionen mehr Schaden als Nutzen bringen.

Klimakrise und Sicherheitsstaat

Ein weiterer Faktor, der der Forderung nach einem höheren Militärhaushalt mehr Gewicht verleihen wird, ist der Vorstoß, die Klimakrise als ein Problem der nationalen Sicherheit zu definieren. So äußert sich immer wieder John Kerry, Bidens Sonderbeauftragter für das Klima. Es ist zweifellos richtig, dass der Klimawandel weltweit eine unmittelbare Bedrohung darstellt, und einige Regionen sind bereits jetzt viel stärker gefährdet als andere. Gesellschaften können durch Klimaveränderungen destabilisiert werden – ein Beispiel dafür ist der Syrien-Konflikt, der durch eine schwere Dürre verschärft wurde.

Die Planer*innen im Pentagon haben die Klimakrise bereits 2004 intern in einen sicherheitspolitischen Rahmen gestellt, indem sie Klimakatastrophen als „Bedrohungsmultiplikatoren“ definierten, die letztlich militarisierte „bewaffnete Rettungsboot“-Reaktionen zur Eindämmung gesellschaftlicher Unruhen zwingend machen würden. Längerfristige Analysen und Szenarienplanungen in diese Richtung weisen einen wahrhaft dystopischen Anstrich auf. Ein Video, das an der Joint Special Operations University des Pentagon verwendet wird, warnt vor der „unvermeidlichen“ Notwendigkeit, sich auf „hybride Bedrohungen“ in Megastädten auf der ganzen Welt wie Lagos oder Dhaka vorzubereiten. Das US-Militär werde urbane Kriege gegen eine unruhige Bevölkerung führen müssen.

Eine Analyse des U.S. Army War College aus dem Jahr 2019 warnt davor, dass das US-Militär auf eine eskalierende Klimakrise „prekär untervorbereitet“ sei und skizziert potentielle neue Konfliktherde in einer weiteren Ära endloser Kriege. Zu den Lösungsvorschlägen gehört natürlich die Haushaltsaufstockung für eine erhöhte Kampfbereitschaft. Die durchgespielten Szenarien sind vielfältig und beunruhigend. So ist beispielsweise die Rede von Militärinterventionen in bevölkerungsreichen und durch den Klimawandel stark gefährdeten Staaten mit potentieller Massenmigration wie Bangladesch. John Kerrys ehemaliger Think Tank, das American Security Project, zeichnet das Bild von einer schnell schmelzenden Arktis, in die das US-Militär vorstoßen müsse, um Russland abzuwehren – eine langjährige Obsession von Männern am Kriegsschachbrett, die befürchten, dass Russland die Klimakrise „gewinnen könnte“.

Aber weshalb muss es zwangsläufig zu bewaffneten Konflikten und militärischen Interventionen kommen? Es gibt Alternativen. Zu ihnen gehören der Aufbau einer Infrastruktur für eine grüne Wirtschaft zur Risikomilderung beim Klimawandel, die Stärkung der internationalen Diplomatie und humanitäre Interventionen, die diesen Namen wirklich verdienen. Das Militär ist selbst ein gigantischer Umweltverschmutzer – und wird oft zugunsten von fossilen Brennstoffindustrien eingesetzt, die unser Klima destabilisieren. Wenn jemand wie die militärpolitische Beraterin Michele Flournoy das Pentagon einfach als „Hauptakteur im Krieg gegen den Klimawandel“ in Stellung bringen will, ohne dabei die Rolle des US-Militärs in der Welt zu überdenken, führt der Weg nur immer tiefer in den militaristischen Sumpf hinein.

So werden unter dem Motto „Ökologisierung des Militärs“ immer mehr Ressourcen in Pentagonabteilungen geschüttet, wo sie dann unauffindbar verschwinden, während der Klimawandel an Intensität zunimmt. Stattdessen könnten die Regierungen die Gelder sinnvoller ausgeben und in die Ursachenbekämpfung stecken, im Einklang mit einem Green New Deal. Er ist für die Öffentlichkeit nachvollziehbar und brächte im Arbeits- und Lebensalltag unmittelbare Fortschritte.

Reiche Staaten wie die USA tragen für die Kohlenstoffemissionen in der Atmosphäre, die die Klimakrise verursachen. eine überdurchschnittlich große Verantwortung. Sie verfügen über die enormen Ressourcen, die für die Adaption benötigt werden zum Teil aufgrund des Erbes kolonialer Ausbeutung in Gesellschaften weltweit. Dabei sind diese am anfälligsten für das Klimachaos und am wenigsten dafür verantwortlich. Die Ressourcen, die zur Finanzierung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen im Ausland benötigt werden, mit ihnen zu teilen, ist eine Frage des kollektiven Überlebens und der globalen Gerechtigkeit. Ein fairer Anteil der USA an der globalen Klimafinanzierung würde sich auf rund 680 Milliarden Dollar belaufen, fast so viel, wie der gesamte aktuelle Militärhaushalt. Und doch überstiegen die US-Zusagen an den globalen Green Climate Fund (GCF) unter Präsident Barack Obama nie mehr als 3 Milliarden Dollar. Unter Trump haben sich die USA komplett aus dem GCF zurückgezogen. Wenn die Biden-Administration die Klimakrise wirklich als das ansieht, was sie ist – die größte existenzielle Bedrohung –, dann sollte sie signalisieren, dass sie sich zur Stärkung und Neugestaltung des GCF verpflichtet, anstatt das Militär auszubauen.

Geschäftemacherei in der Pandemie

Im Wahlkampf 2020 versprach Biden, COVID-19 mit den enormen logistischen Kapazitäten des Militärs einzudämmen. Wie viele politische Entscheidungsträger nimmt er wohl auch an, dass das US-Militär am besten in der Lage sei, mit jeder Bedrohung umzugehen. Aber die harte Wirklichkeit sieht anders aus. Dass das Pentagon mit der Pandemiebekämpfung nicht unbedingt betraut werden sollte, zeigt ein Beispiel. Im Rahmen des CARES-Gesetzes nahm das Pentagon eine Milliarde Dollar an COVID-19-Hilfsgeldern an, die für die Herstellung von Masken und Ausrüstungen zum Schutz am Arbeitsplatz bestimmt waren. Ein Großteil der Gelder ging an Waffenhersteller für Düsentriebwerksteile und andere Kriegsausrüstung, die für die COVID-Krise irrelevant sind. Einigen Teilen des Militärs war es mit dem Vorhaben ernst. Aber es verblasste angesichts der schamlosen Geschäftemacherei des militärisch-industriellen Komplexes. Seine Lobbyisten trommelten für weitere Milliarden für unnötige Waffensysteme aus den Töpfen, die das COVID-19-Rettungsgesetz bereitgestellt hatte.

Eine Institution, die für die Kriegsführung konzipiert wurde, ist für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten ein viel zu ineffizientes und kostspieliges Werkzeug. Das zeigte sich schon bei der langsamen und teuren wie gleichzeitig militarisierten Reaktion der Obama-Regierung auf den Ebola-Ausbruch im Jahr 2014. Die COVID-19-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass Zivilisten die Kontrolle über die Ressourcen des Militärs übernehmen müssen – und nicht umgekehrt. Das gesamte Budget der Centers for Disease Control & Prevention (CDC) für das Jahr 2020 betrug 7,7 Milliarden Dollar – das Militärbudget war 100 Mal größer. Wahllos Ressourcen in eine aufgeblähte, militarisierte Bürokratie zu stecken, ist der falsche Weg, sich auf Krankheitsausbrüche oder jede andere Art von Krise vorzubereiten. Der richtige Weg ist dagegen, ausreichend Gelder für gesellschaftliche Bedürfnisse wie die öffentliche Gesundheit zur Verfügung zu stellen.

Spielräume für die Linke

Progressive sollten sich über die Prioritätensetzung der neuen Regierung im Klaren sein. Der Wunsch, zum Status quo zurückzukehren, mag stark ausgeprägt sein, besonders bei denen, die schon Teil der Obama-Regierung waren. Aber wir befinden uns in einer grundlegend anderen politischen Landschaft als im Jahr 2008. Vielleicht ließ Trumps Führungsschwäche in der staatlichen Bürokratie, in der viele Verwaltungsbeamt*innen kündigten oder nie ersetzt wurden, mehr Raum für Bewegung als für institutionelle Trägheit.

Trumps Wirtschaftspolitik hat möglicherweise entgegen seinen Absichten einen Wandel bewirkt, mit dem Resultat, dass beide Parteien mehr an der Nachfragestimulierung und weniger an der Reduzierung des Haushaltsdefizits interessiert sind. In einer Post-COVID-Welt und nach Multi-Billionen-Dollar-Konjunkturprogrammen mit Direktzahlungen an die Öffentlichkeit dürften Politiker in arge Erklärungsnot geraten, wenn es plötzlich heißt, für die Bevölkerung sei kein Geld da. Unterdessen ist das Pentagon in den letzten Jahren mehrmals bei Steuerprüfungen durchgefallen. Es genügt den Rechnungslegungsstandards nicht und kommt seiner finanziellen Verantwortung nicht nach.

Eine veränderte Dynamik in diesem Jahr ergibt sich aus dem Auslaufen der Haushaltsobergrenzen, die im Haushaltskontrollgesetz von 2011 eingeführt wurden. Der Kongress erhält die große Chance, die Prioritäten weg von Sparmaßnahmen und weg vom Pentagon zu verschieben, wie es seit vielen Jahren nicht mehr der Fall war. Argumente, die Militärausgaben zu reduzieren, treten in den Vordergrund. Die Amerikaner*innen neigen zu Reinvestitionen in dringende soziale Bedürfnisse.

Was ist für uns drin?

Letzten Sommer machten Progressive einen Vorstoß zur Änderung des NDAA mit einer 10-prozentigen Kürzung – ein Durchbruch. Denn zum ersten Mal seit Jahrzehnten erwog der Kongress ernsthaft, überhaupt Ressourcen aus dem Pentagon-Budget zu streichen. Zwar scheiterte der Änderungsantrag, aber noch vor ein paar Jahren wäre es schwer vorstellbar gewesen, dass sogar 40-50 Prozent der Demokrat*innen im Repräsentantenhaus und im Senat für eine Kürzung des Militärbudgets stimmen würden, wie sie es 2020 gemacht hatten. Das ist ein guter Ausgangspunkt für einen neuen Vorstoß in diesem Jahr.

Zehn Prozent des aktuellen Budgets sind satte 74 Milliarden Dollar für eine Reihe von wichtigen sozialpolitischen Vorhaben, zum Beispiel dem Schließen der Finanzierungslücke zwischen Weißen und Nicht-Weißen in den öffentlichen Schulen oder der Schaffung von einer Million grüner Arbeitsplätze. Sie wären so gut bezahlt, dass jede(r) Arbeiternehmer*in aus der fossilen Energiewirtschaft überwechseln könnte. Zehn Prozent Kürzung sind aus einer anderen Sicht allerdings bescheiden. Denn dann befänden sich die Mittel des Pentagon inflationsbereinigt wieder auf dem Stand am Ende der Obama-Regierung. Wenn das Biden-Team eine Rückkehr zur „Normalität“ will, wäre es also eine Minimalforderung. Eine zehnprozentige Kürzung könnte leicht so strukturiert werden, dass sie gegen bürokratische Verschwendung oder gegen kriegsgewinnlerische Privatunternehmen verrechnet würde. Letztere lassen den Löwenanteil ihrer Gewinne den CEOs der Unternehmen zukommen. Nutzlose Waffensysteme könnten verschrottet werden, während alle Posten im Militärbudget unangetastet bleiben, die tatsächlich die Truppen unterstützen, etwa die Gehälter und Sozialleistungen. Schließlich würde die Beendigung der endlosen Kriege Geld einsparen – und außerdem würden die USA aufhören, so viele Menschen zu töten.

Beim Nachdenken über Kürzungen des Militärhaushalts ist Nüchternheit angebracht. Denn wir dürfen unseren eigenen Forderungen nicht hinterherhinken. Wer zum Beispiel 10 Prozent eines immer größer werdenden Kuchens abhaben will, riskiert größere Verluste als Gewinne. Klimaaktivist*innen ist dies bewusst. Die CO2-Emissionsziele sind an die Zahlen von 1990 und nicht an spätere Jahre gebunden. Für einen gerechten Reset auf längere Sicht ist es nützlich, konkrete Zahlen für noch größere Reinvestitionen zu ermitteln, die noch mehr Ressourcen freisetzen könnten, und sie mit den bisherigen Militärausgaben in einen Kontext zu setzen.

Im Jahr 2019 schlugen das National Priorities Project und die Poor Peopleʼs Campaign vor, 350 Milliarden Dollar aus dem Pentagon-Budget zu streichen. Das würde es auf etwa 400 Milliarden Dollar pro Jahr senken, was in etwa den US-Militärausgaben der 1970er und 1990er Jahre entspräche. Damit hätten die USA immer noch ein größeres Budget als die Militärs von China, Russland, Iran und Nordkorea zusammen. Eine Umkehrung des „Krieges gegen den Terror“ und der Rückzug vom „Großmächte“-Konflikt wären die Folgen. So oder so nicht zu gewinnende Kriege im Nahen Osten würden beendet werden, und mehr noch, 60% aller Stützpunkte in Übersee (sodass nur noch 300+ übrig blieben) würden geschlossen werden. Und schließlich wäre der Übergang zu echter globaler Diplomatie, Kooperation und Solidarität möglich.

Als ein Mob von Trump-Anhänger*innen in der ersten Woche des Jahres das US-Kapitol stürmte, schlugen Biden und einige Mitglieder der Demokratischen Partei neue Gesetze gegen den inländischen Terrorismus vor. Mehr Mittel sollten zur Bekämpfung ideologisch inspirierter gewalttätiger Extremisten zur Verfügung gestellt werden. Aber solche Vorschläge sind mit Blick auf das nach 9/11 geschaffene und dann erweiterte Heimatschutzministerium höchst fragwürdig. Denn durch die vergangenen zwei Jahrzehnte zieht sich eine lange Spur von schlimmen Angriffen auf die Bürgerrechte von Immigrant*innen, nicht-weißen Communitys und politisch Andersdenkenden. Zusätzlich zu den 53 Prozent des diskretionären Haushalts, die für das Militär ausgegeben werden, gehen bereits weitere 11 Prozent in die „Sicherheit“ im Inland, einschließlich Grenzüberwachung, Gefängnisse und „Krieg gegen Drogen“. Das macht fast zwei Drittel der Mittel aus, mit denen der Kongress den Militarismus finanziert. Das Letzte, was wir als Antwort auf die Polarisierung von rechts brauchen, ist ein noch aufgeblähterer Sicherheits- und Überwachungsapparat. Wir brauchen in Wirklichkeit eine Politik, die sich energisch um die materiellen Bedürfnisse der Menschen kümmert und die Demokratie ausbaut.

Organisation der Massen gegen Militarismus

Um solche massiven Veränderungen zu erreichen, ist eine viel effektivere Organisationsarbeit notwendig, die Massen von Menschen mobilisieren kann. Daran führt kein Weg vorbei. Die US-Friedensbewegung ist seit dem Vietnamkrieg und mit der nuklearen Abrüstungsbewegung durch die 1980er Jahre hindurch dafür ein leuchtendes Beispiel. Im Auf- und Abflauen des „War on Terror“ sind allerdings viele Friedensgruppen in rein reaktive Muster verfallen. Darüber hinaus wenden sie bisweilen Taktiken an, die nicht mehr zeitgemäß sind. Eine dynamische, generationenübergreifende und multiethnische Führung wäre ein wichtiger und begrüßenswerter Schritt, damit die Friedensbewegung wieder aufgebaut und zu einer kämpferischen Kraft werden kann.

Im vergangenen Jahrzehnt hat eine neue Generation von Bewegungsaktivist*innen in mehreren Politisierungswellen in der Zivilgesellschaft durch Occupy Wall Street und Black Lives Matter, Mobilisierungen für die Rechte von Immigrant*innen und Klimagerechtigkeit erreicht. Diese Generation scheint zudem sehr desillusioniert vom Militär zu sein. Viele junge Organisator*innen ziehen intersektional Verbindungen zum Antimilitarismus, allerdings ohne darauf den Schwerpunkt zu legen. Neue, von jungen Menschen ins Leben gerufene Organisationen wie Dissenters setzen sich das Ziel, Studierende zum Widerstand gegen Militarismus und Krieg zu bewegen. Auch von Aktivist*innen, die sich für die Abschaffung von Polizei und Gefängnissen stark machen, werden thematische Verknüpfungen hergestellt. Die Aufregung um „Defund the Police“ hat die politische Landschaft verändert – vielleicht kommt es ja bald auch zu „Defund the Pentagon“.

Auf der Ebene von Politik und Wahlen stechen Progressive, insbesondere demokratisch-sozialistische Politiker*innen wie Cori Bush, Jamaal Bowman und Ilhan Omar hervor. Sie sind eher bereit, den militärisch-industriellen Komplex beim Namen zu nennen und herauszufordern. Sie repräsentieren das wachsende politische Engagement junger Schwarzer, Indigener und People of Color in den USA. Manche von ihnen sind Nachkommen von Immigrant*innen aus Teilen der Welt, die den US-Imperialismus direkt zu spüren bekommen haben.

Aktivismus gegen den militärisch-industriellen Komplex stößt ohne Gewerkschaften aber an Grenzen. Das Pentagon stellt faktisch das größte Beschäftigungsprogramm in diesem Land dar, mit gut bezahlten gewerkschaftlich abgesicherten Arbeitsplätzen. Angesiedelt sind Produktionsstätten an sehr vielen Orten mit überwiegender Arbeitnehmer*innen-Bevölkerung, die zu diesen Jobs meist keine Alternative hat. In den 1990er Jahren gab es einen nationalen Vorstoß zu einer „Friedensdividende“. Mit ihr sollten nach dem Kalten Krieg Ressourcen auf alternative Bereiche zum Militär verlagert werden. Das Vorhaben stieß bei Gewerkschaften auf große Zustimmung. Führende Gewerkschafter*innen drängten auf militärische Konversionsplanung und sogar auf Kürzungen im Pentagon-Haushalt. Dieses Maß an gewerkschaftlicher Unterstützung ist heute in weite Ferne gerückt. Denn die Gewerkschaftsbewegung ist viel schwächer geworden, während die Militarisierung stark zugenommen hat. Gleichwohl ist die Umkehr dieser Entwicklungen unerlässlich.

Fazit

In dieser beispiellosen Krise ergeben sich auf kurze Sicht zahlreiche politische Gelegenheiten für spezifische Änderungen der US-Haushaltsprioritäten. Wichtiger denn je ist der Entwurf einer globalen Ordnung, die echten Frieden und Gerechtigkeit ermöglicht, sowie einer soliden Machtbasis in der US-Gesellschaft, damit Solidarität mit den Menschen auf der ganzen Welt geübt werden kann.

Biden spricht viel über die „Seele der Nation“, die geheilt werden müsse. Er und alle, die ihm zustimmen, täten gut daran, die Worte von Martin Luther King Jr. in seiner berühmten „Beyond Vietnam“-Rede zu beherzigen: „Eine Gesellschaft, in der Jahr um Jahr mehr Geld in die militärische Verteidigung statt in sozialpolitische Programme fließt, verliert immer mehr ihre Seele“. Das war vor über 50 Jahren. Wenn die reichste und mächtigste Nation der Welt über die aktuellen politischen Krisen hinauswachsen und dabei Integrität bewahren will, ist die Umwälzung ihrer Werte längst fällig.

Ashik Siddique ist Forschungsanalyst für das National Priorities Project am Institute for Policy Studies und erstellt Analysen des Bundeshaushalts und der Militärausgaben.